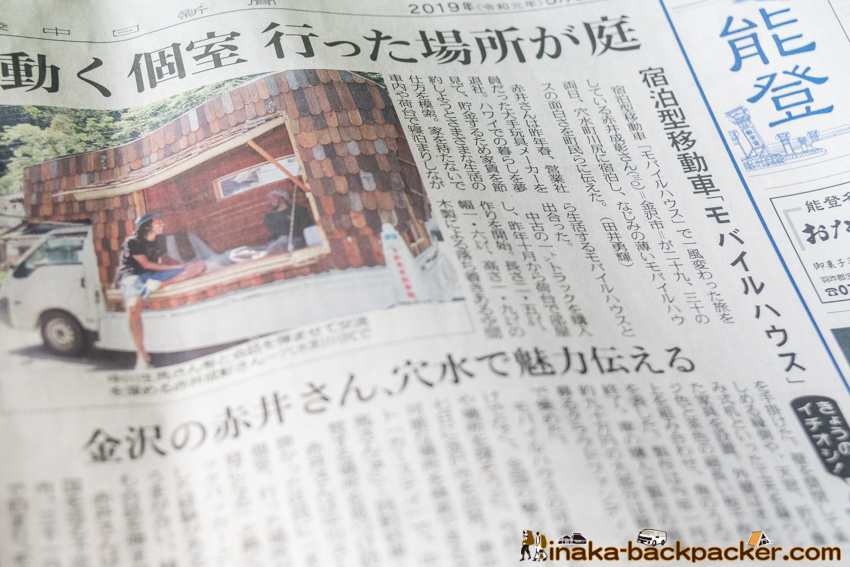

能登・穴水町岩車(石川県) ‐ 前回に続き、内閣府の『地方創生加速化交付金』1,250万円によるプロジェクト『移住者による移住定住促進活動強化事業』に関する記事だ。

今回の記事では、結局のところ、この1,250万円という大金を活用して:

「穴水町役場の政策調整課(課長: 二谷康弘さん)と、委託先の株式会社ぶなの森(代表取締役社長: 高峰博保さん、本社 能登町)は一体なにをしたのか?」

「穴水町役場は、内閣府からの地方創生加速化交付金 約1,250万円はどのようにして活用したのか?」

について、今回の報告会と、ぼくが知っている情報からざっくりと記事に綴る。

ちなみに、協議会の全メンバーが、この交付金の額1,250万円と、その委託費用などの内訳について、知らされたのは最終の報告会のみだ。

それも「ぶなの森への委託費用など、内訳を知らされていないのに、この報告をどのように評価するのですか?費用面について教えてください」と、ぶなの森で今回のプロジェクトを担当した太田殖之さんに突っ込み、開示された内訳費用だ。

田舎/地方の物々交換が多い場で、費用面について、「お金お金」言うのは非常に言いにくいが、繰り返しとなるが、今回のプロジェクトは、1,250万円だ。ケタが違いすぎる。

本来であれば、役場側から開示するのが、当然の姿勢だろう。

まず、これまでの話しは以下のとおり。

これらの話しを読まないと、ここまでに至る背景「なぜここまで突っ込んだ記事を書いているのか」がわかりにくいので、読んでいない人たちは是非とも以下ストーリーに目をとおしてほしい。

|

● 穴水町役場 政策調整課 課長の無責任な『報酬』発言と『証拠』 – バックパッカーが語る地方自治体のあるある?! その1 |

|

|

|

協議会の活動とその評価

内閣府の『地方創生加速化交付金』によるプロジェクト『移住者による移住定住促進活動強化事業』の活動内容は以下のとおり。

穴水町役場・政策調整課は株式会社ぶなの森に対して、委託費として約700万円を支払い、以下の活動を企画・実施したとのことだった。

|

役場政策調整課/ぶなの森の主な活動内容・項目 |

● 客観的に活動報告を聞いて思ったポイント |

|

「移住定住サポート体制の強化費」: 約10人の移住検討者に対して町についてブリーフィング、町案内にアテンド。2017年5月に、1人穴水町に移住予定 |

● 初回の打ち合わせの政策調整課 課長の二谷康弘さんと、電話口での係長の橋本真さんからの発言を覚えているだろうか?(その記事はこちら) 「協議会のメンバーの方々が、穴水町に来た移住希望者を案内などしたら、アテンド費用として1万円/1日を支払う」と発言。高くても上限2万円/1日が妥当ではないだろうか。彼らの発言/評価額から考えれば、合計約10万円となる活動だ。 ● 5月から穴水町に移住することが決まったのは、たまたまタイミングよく穴水に戻ってこようとしていた若者だ。協議会の活動を通して連絡があったわけでもない。彼女の穴水への移住は既に決まっていた。彼女の穴水町への移住をぶなの森や政策超過の手柄とは実に言いがたい。 例え、ぶなの森の手柄としてカウントしたとしても、成果報酬として、10~15万円/人が良いところではないだろうか? だが、この活動にかかっている費用は…180万円。 |

|

「雇用環境の創出、私事体験プログラムの実施」: 仕事体験プログラムの開拓・実施。3人が仕事体験に参加 |

● 「仕事体験」とは“ざっくり”言えば、移住希望者が穴水町に来たときに、「地元企業での仕事ってこんな感じだよ」を、実際の地元企業の現場で体験してもらうことだ。 ● その「仕事体験」先の開拓活動は約数万円/一仕事先が妥当ではないだろうか。基本、ハローワークの情報をベースにコンタクトをしているとのことだった。ざっくり言えば、「これから移住希望者が来たときに、ぜひ、ご協力をお願いします」を丁重に地元企業に協力要請するだけで終わる。町内の企業なので、その交渉は、役場が仲介すれば、簡単に開拓もできるはずだ。 ● これもアテンドとして定量的にカウントすると、1~2万円/日が良いところ。実際の「仕事体験」は基本、仕事体験先に任せるのみだ。ぶなの森や役場が、やることはアテンドのみだろう。 ● この活動部分「雇用環境の創出、私事体験プログラムの実施費」で、役場はぶなの森に260万円も支払っている。誰が見てもこの額は理解しがたいのでは? |

|

「移住定住に向けた『穴水人』の発信」: 協議会のホームページ開設 ページはこちら |

● ワードプレスが基盤となっているホームページ。今やワードプレスを活用すれば、約1時間でホームページの基盤を構築することができる。コンテンツがそろっていれば、数時間で立ち上げることができるだろう。 ● 話しによると、写真は役場が提供しているそうだ。撮影の足代はかかっていない。 ● 町の概要に関するコンテンツは、役場のページを見れば簡単に情報収集することができる。 ● また、よく見るとわかるが、多くの情報が、役場のホームページやハローワークにリンクされているだけだ。 ● ざっと見ても、30万円~50万円で構築できるサイトだろう。 ● 重要なことはコンテンツ制作、要するに情報を書いて、世の中に発信することだ。その点に関しては、フェイスブックの評価と重複するので、そこの評価で語ることにする。 |

|

協議会のフェイスブックページ開設 ページはこちら |

● これはフェイスブックをしている人なら誰もが最大でも約20分で構築できる。1万~2万円が妥当な金額。もしくはホームページ構築の“おまけ”として「費用なし」で考えても良いぐらいだ。 ● これに費用がかかるならば、政策調整課の若手に作ってもらえれば、0円で済んだはずだ。 ● 重要なのは、コンテンツを作成、写真や動画などを撮影し、文章を書いて、それら情報を発信することだ。「箱作り」は最大約20分あればできることから、もはや「ページの『箱作り』は今や当たり前の時代で、簡単にできる」と言っても過言ではない。コンテンツ/中身の制作が時間を要し、工数がかかる。そのコンテンツ制作/中身づくり/フェイスブックの投稿は、協議会メンバーによって行われた。役場は、毎日1投稿・合計月に10投稿することで、役場は協議会メンバーに26,000円(一投稿あたり約2600円)支払った。なので、コンテンツ制作では、ぶなの森の負担はほぼない。 ● 役場やぶなの森側からは、フェイスブックの掲載内容に関するガイドラインすらない。掲載内容は「なんでもよい」という方針だった。 ● そんな背景から、多くの内容が穴水町の観光情報などになったり、穴水町の「移住定住」や「暮らし」に関する情報でなくなることもあったが、ガイドラインが「なんでもよい」、投稿に関する指針がなければ、仕方がないことだろう。 ● 情報発信の源が、このフェイスブックページだ。本来であれば、重要視すべき活動だったのだろうが、政策調整課の課長と係長はフェイスブックに登録すらしていないことから、発信の労力、重要性などを理解しているのかすら…わからない。指示も出せない。せめて、登録して閲覧する努力ぐらいはすべきだったのではないだろうか? |

|

ホームページ上の仕事情報や、穴水人の取材・記事掲載 |

● 重要なのは、コンテンツを作成して、情報発信することだが、ホームページ上のこのコーナーは報告会ぎりぎり、契約終了間際に、掲載された内容。 ● 確認した限り、報告会が開催された2017年4月7日の昼過ぎ時点では、2人の記事掲載しか確認できなかった。要するにそれまで、11月に「ドラフト」として見せられた内容と、ほぼ変更がなかったわけだ。どちらにしろ、契約終了、ギリギリで掲載するのは...情報戦略的にはいかがなものかと感じたのが正直なところ。(4月7日の報告会前にPDF印刷したものはこちら。日付は自動的に上の方に印字されている) ● ライター視点から考えても、取材費用は一件につき1万円から最大3万円いくかいかないかが現実だ。 ● 穴水人取材8人と、企業インタビュー6人の合計14人で、現状の文章量であれば、多くても30万円というところだろう。 |

|

東京の移住相談会に参加し、町に関する情報について説明。2016年10月から5回ほど相談会に参加 |

● 相談会の参加費用や交通費の実費は役場支給。相談会の参加費用は、最大でも5万円程度。交通費はホテル一泊付きの往復航空券で、27,000円前後。 ● 大人数で出張へ行く必要はないはずだ。ぶなの森からサポートとして1人、役場から係長クラスもしくは経験あるスタッフ1人で十分だろう。 ● 東京などへの出張費とアテンドなど考えても、委託先へは最大5万円/1相談会 程度。そう考えれば、約20万円前後で済むはずだ。 ● もし役場・政策調整課が、これまで移住相談会のようなイベントに参加したことがなければ、“見本”のために、経験あるとされるぶなの森のスタッフに一度だけ同行してもらえば良いことだろう。あとの4回のイベントは役場側のみが参加すれば十分。 ● これまでの相談会には役場側から2人、それに加え、ぶなの森のスタッフも出張していたそうだ。毎回の相談会で3~4人は大人数過ぎる。ここの委託費は抑えることもできるはず。 ● 本来、実際 穴水町に移住した人たちが、このような相談会に出席して、講演したり、移住検討者の相談にのった方が、客観性や説得力が増すかと考える。協議会メンバーである移住者たちに出張の相談は一度もなかった。「メンバーはみんな忙しいので、申し訳ない」と思っていたのであれば、その気持ちには感謝だが、本気で移住者を呼び込みたいという気持ちがあるのであれば、せめて、穴水町移住者に依頼すべきだったろう。 |

穴水駅前の移住定住の事務局側には約350万円以上をかけて:

|

①臨時専属職員を採用 – スタッフ1人雇用で約250万円 ②協議会の事務局を穴水駅前に開設 ③移住者のための空き家を探した |

● ぼくの意見としては、「そもそも、そう簡単に移住者なんてやってこない。これまでの政策調整課の取り組み経験からもわからないのでしょうか?」「地方で人口減少が進む中、穴水町だけ、移住者が増えると思いますか?」だ。要するに、現段階で事務局に人件費含め合計350万円の費用を、ドカンとかける必要があったのか?ということだ。 ● 移住に興味ある人は、今回の事例からも、月に1人来るか来ないかという段階である。 ● 地域おこし協力隊の応募がなかった穴水町役場内には、そのデスクも空いているはずだ。わざわざ駅前に事務局をつくる必要もなかろう。光熱水費・通信運搬費・消耗品費などもろも削減できる。 ● 役場は「人が立ち寄る駅前だからこそつくるべきだ」と言うが、費用が350万円以上だ。現段階では、事務局開設は役場の空きスペースで十分。もしくは、役場管轄のプルート内でもよかったのではないだろうか?移住検討者が毎月20人前後ぐらいに増え、駅前に移住検討者が殺到したら検討すべきではないだろうか。 ● そもそも「駅前を賑やかに」とこだわっていたが、事務局の看板が立っているわけでもなく、事務局が目立っているわけでもない。 ● 月に1~2人の移住検討者の訪問と考えれば、これまでどおり、政策調整課内で、なんとかなったのではないだろうか。 ● 事務局運営でかかる費用を十分考慮した上で動くべきだったことだろう。 |

上記に活動に加え、各活動項目で“コンサルティング=アドバイス”が入る。実務活動をする上で、活動に関する説明やアドバイスが入ることは当然のこと。

その“コンサル”で別途何百万円も費用をとるのは対価として含めるべきではないだろう。

上記「客観的に活動内容を聞いて思ったポイント」に書いた費用は、自身 かなり甘く、比較的多めに見積もったと思っている。

委託費用は、多めに見て最大でも約250万~300万円、その他事務局に臨時職員を採用したとしても約250万円、合計約500万円。

事務局のスタッフや設置がなければ、最大約300万円のプロジェクト費用で済んだことだろう。

技術的な部分のみを業者や個人に委託して、可能な限り、政策調整課内部で片づければ、100万円もかからなかったかもしれない。今回行った活動はそこまで、複雑な活動内容ではない。

ぼくが役場内のスタッフだったら、工数がかかりそうなホームページ構築と取材のみを委託するだけにしたことだろう。個人に仕事を発注することができるクラウドソーシングのランサーズなどを活用すれば、ホームページの基盤構築は、20万円前後でなんとかなったことだろう。

委託先を選択した穴水町役場の政策調整課の予算感覚は、率直に言えば、理解しがたい。

また、上記の活動内容であれば、ある程度ホームページに構築に知識あり、執筆経験、移住検討者のアテンド経験、ある程度のコミュニケーション能力を揃えた人を専属で臨時雇用すれば、事務局費用だけで済み、ぶなの森などの町外の“コンサル”に外部委託する必要が全くなかっただろう。

ぼくに全ての実務を相談してくれれば、かなり安価に済んでいたことだろう。別に「仕事をくださいよ~」と言っているわけでもなく、今回、政策調整課のトップの実態がわかった以上、一緒に仕事をすることは遠慮するが、ぼく以外にも、穴水町内に、上の活動であれば、実行できた若手は沢山いたのではないだろうか。

そんな相談すらなかったことから、移住者のことを理解しているようにも思えない。

この活動で、700万円もの費用を受け取ることができれば、誰もが手を挙げていたことだろうし、上は基本的な活動として行い、その他の活動を沢山盛り込むことができていただろう。

しかし、今回のプロジェクトには、入札やコンペもなく、政策調整課はダイレクトでぶなの森に仕事を発注している。

その穴水町役場の政策調整課の委託先の選択方法も疑問だらけで、説明が不十分だ。

当初、「ぶなの森には経験があるから」と説明されたが、この費用で、この活動内容であれば、その説明理由に説得性は全くない。

これまでの市町村からの委託数だけが定量的な実績になっているだけで、その活動内容ではないのでは?と疑われても仕方がないことだろう。

ぼくは、中小と大企業での職務経験がある。

もし、ぼくがこのプロジェクトの責任者だったとしよう。

同様の件が、民間企業内で発生したら、ぼくは即刻、このプロジェクトから外され、「かけている費用がハチャメチャで、その割に活動内容が乏しく、加えて言えば、委託先を全くコントロールできていない」と上司から呼び出され、怒られていたことだろう。

「元職場の上司だったら、そう言うだろうなぁ」とリアルに想像できる。

「では、なにをしたらいいんですか?」

打ち合わせ中、「結局、中川さんはなにしたらよいと思っているですか?」という意見もあった。

これだけ言えば、そういった意見が、ぼくにぶつけられるのも無理がない。その疑問を投げたい気持ちもよくわかるし、投げてくるだろうとも思った。

だが、予算1,250万円の活動に対して、そんなすぐにアイディアなんて出てくるものではない。熟考しなければいけない。

また、それに対する回答は、以下に尽きる。

第一に、プロジェクトがようやく始まろうとした11月中旬、そして12月初旬に電話で基本的な報酬に関することに追及すると、協議会の打ち合わせがなくなった。

活動に対して意見する場がそれ以降なくなってしまったのだ。こっちから電話して意見を言うほど、ぼくら個人事業主は、時間を割くこともできないし、電話代もかけていられない。そもそも、協議会メンバーには“コンサル”の対価がついていない。

第二に、ぼくらメンバーについた予算は、月額26,000円のフェイスブックページへの10投稿のみだ。

第三に、率直に言えば、打ち合わせで意見するという仕事/報酬もなくなり、実際活動する仕事/対価は、協議会メンバーにはつけられていない。

フェイスブックページでの投稿コンテンツ作成以外に、ぼくら協議会メンバーの役割は、打ち合わせにて、活動を監視することと、意見することが、費用面から考えても妥当な活動内容。

しかしながら、「打ち合わせの報酬1万円」ですら、なくなってしまったわけだ。

費用面ばかり言いたくはないが、協議会メンバーに対する支払い面、また「打ち合わせの報酬1万円の話しはなかった」と勝手な判断が下されたら、メンバーの活動内容はそれで十分だと思っている。

アイディア提供ですら、したくなくなるだろう。そんな気持ちも理解すべきだ。

実際の活動は実務を行う政策調整課、ぶなの森、事務局の責任の範囲ではないのだろうか?1,250万円の予算がついているんだよ…

ちなみに、ぼくは報告があった活動内容を否定しているわけではない。行うべき活動だとは思っている。

※まぁ、ただ…一部活動に関しては、何年も前にやるべき活動だったのでは?!とも思う点もあるが…それはともかくとしてだ。

ここで伝えたいことは:

● これらやるべき活動をしっかり戦略的に遂行しているのか?サボっていないか?

● これら活動に対して、予算感がハチャメチャすぎないか?高額すぎないのか?これら活動で委託費750万円、事務局活動と経費で350万円以上はありえないのでは?

● 1,250万円の補助金“投資”があったのにも関わらず、実行内容が乏しすぎ、投資対効果が低すぎないか?

というポイントだ。

今後の委託先と予算はどうなるのか?

今年度もコンペや入札もなく、委託先が既にぶなの森で確定しているようだ。

まず、その時点で役場は、『偏り』すぎだろうし、2016年度の活動内容を過剰評価しすぎだろう。

前年度のぶなの森の活動をどのようにして評価しているのか、わからない。

また、穴水町役場・政策調整課は、委託先に活動を丸投げではなく、委託先への指示やコントロールの責任は、政策調整課にあること重々考えて動くべきだろう。

現時点では、内部にいた協議会メンバーですら、1,250万円の活動があったことを実感できない。

コンペや入札を行った上で、予算配分もしっかりと考えてもらいたい。政策調整課が活用するプロジェクト費用は、税金から成り立っていることを忘れてほしくない。

極端に言ってしまうが、現時点では、「交付金/補助金の獲得がゴール」となり、その後の活動に重点が置かれていないとしか評価がしにくい。委託金を横流しするだけのプロジェクトにならないように要注意すべきだ。

今後、移住定住のプロジェクトには、どの程度の予算がつくのか、活動はどのような方向へ向かうのか、穴水の町民もしっかりと注目しなけければ、この役場は、独裁的かつ単独な判断なもと、物事を進めることだろう。

今回はこのあたりで、田舎バックパッカーが実体験から語る地方創生のばらまき事情、穴水町役場・政策調整課が受け取った『地方創生加速化交付金』1,250万円の活動内容に関する記事は終わりにする。

極端に表現した箇所などあったかもしれないが、自身、かなり優しく書いたと思っている。

これを機に、穴水町役場はもろもろ活動内容の見直しをしていただきたい。

読者のみなさん、穴水町民、役場職員、全国地方にいる人たち、税金を払っている国民はどう思うか、各自で考えていただきたい。

コメントがあれば、「匿名」でも構わないので、自由に意見を書いてほしい。

INAKA-Backpacker | Promote Your Page Too

ブログ村ランキング参加中!クリックをお願いします!

Please click below icon for a blog ranking

こちらクリックを!

●スポンサーリンク

穴水町に暮らすよそ者として、また個人としてこの問題を身近に感じた。

役場の言うなりになる、つまり国家権力に対してNOならNOの意思表示をしないことは、自分の生きる権利や自由を奪われるという事に気付きたい。

奪われるというより、自ら放棄している。

行政に歯向かおう、戦おうということではなく、日々の暮らしが守るに足る暮らしなら、それは自分で守る、という意識を私たちがいつも持っていることが今とても必要なのではないかと思う。

中川さんの綴ったような、おかしなことが起こっているのにおかしいと言う人が少数派だったり不利な立場になる話を、「よくある事だ」「役場には意見できない、仕方がない」と言って(思って)、考えを深めたり人と話すことすらしなくなるという事に大きな危機感を感じている。

一人でも二人でもいい、この問題を共有し話し合いたい。

何度読んでも驚くことばかりだ。知らなかったことばかりだ。

田舎で暮らす事を幸せに思う半面、自分の名前をあげて中川氏を支持する事ができないのが、申し訳なく、もどかしい。

けれど、大勢の人が、もっともだ思っているだろう。怖くて言えずにいるだけだろう。

この中川氏のブログを役場職員全員が、そして、町長に読んで欲しい。

また、町議会議員が、町民と役場の橋渡しとして、町民の声を届ける立場ならば、しっかりと追及してほしい。

議員も町への変革を求め、よりよい町にしたいと望み、議員になったのではないか?

中川氏は何も難しい事を訴えていない。中川氏が間違っていない事は、わかっているはずだ。

家族や仕事を守りたくて、言えずにいる町民の気持ちを代弁し、追及してほしい。

少しの道が開かれれば、きっかけが生まれれば、みな、少しずつでも自分の意見が言える。

コメントありがとうございます。多くの町民の方々が、これに対して意見をもってくれて嬉しいです。みんなが、気軽に、利害関係を考えることなく、意見が言える場にしたいものですね。

つい2日前に、ようやく、一般質問の議会動画がYouTubeに掲載されたようです。

役場側の答弁からも、その意志が感じられるかと思います。

ぜひ、ご覧になってください。

http://inaka-backpacker.com/blog/2017/08/recent-post-02-local-government/

※明日、午前中、アップ予定

https://www.youtube.com/embed/eyPMXqchwyg