初めて、穴水町 議会の一般質問の傍聴へ行ってきた。

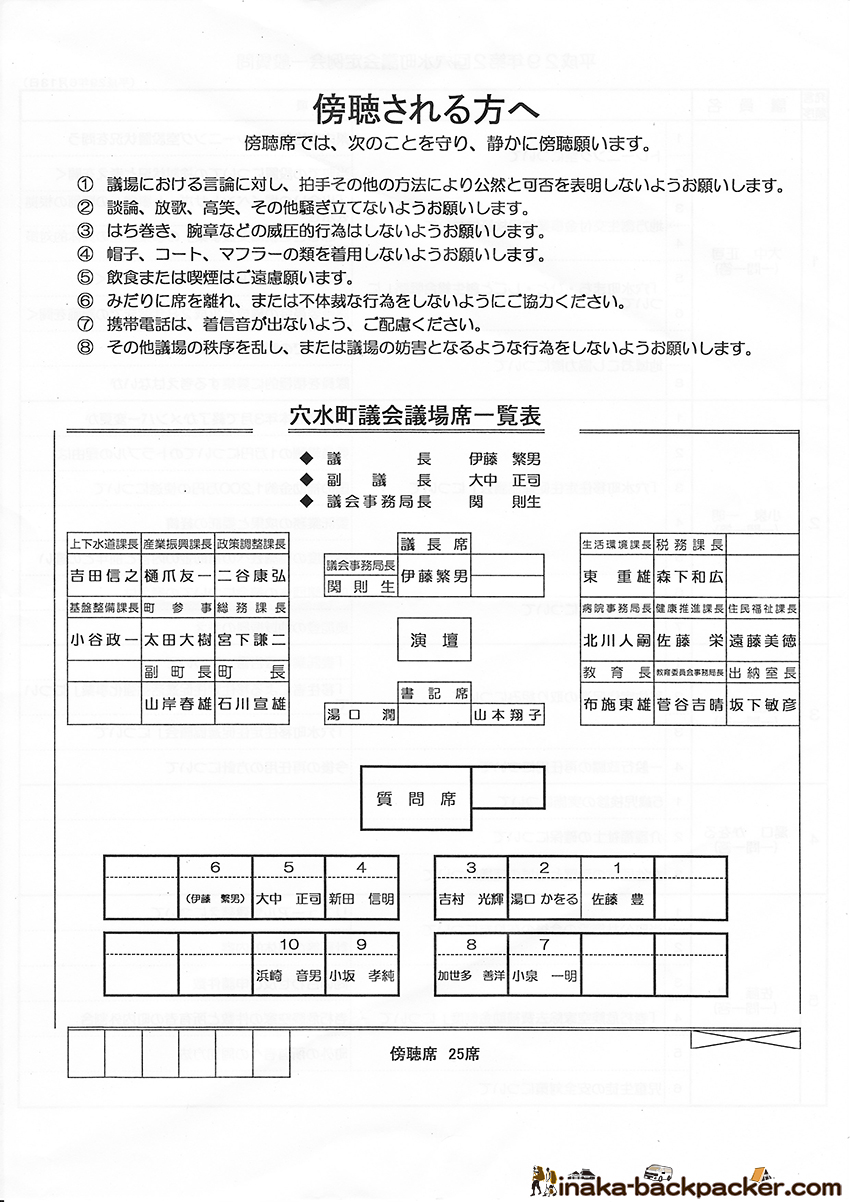

議会の一般質問は、穴水町役場3階の大ホールで開催される。

傍聴者は入場前に、名前、住所、電話番号を書き、会場へと入ることができる。

議会というのは、裁判のようで緊張感がある場だった。

「硬かったいなぁ」という第一印象だが、過去の実体験から、穴水町役場にはこういった“緊張感”ある場も必要なのだろう。

傍聴席には、役場の若手数人、北陸中日新聞や北國新聞の記者、その他、町民らしき人たちが座っていた。

ぼくは初めて出席したが、傍聴席に座っていた人たちはきっとレギュラーメンバーなのだろう。

<< 議会の一般質問に意味は?!追加質問に答弁できなければ“公”の階級制度に意味はない >>

議会の一般質問は、約1週間前に、議員が、役場側に提出する。

今回の一般質問の議会が開催される前に、役場は事前に回答を準備しているのだ。

役場側は、事前準備した回答を読みあげ、議会の一般質問で答弁するだけ。

その事前に準備した答弁に対して、議員は追加質問を行い、役場の担当課や町長などが、再度、答弁するのだ。

町民の立場から率直に言えば、議員が突っ込んだ追加質問をしなければ、議会は事前準備された回答の“棒読み”合いで終わる。

そんなことを考えると、突っ込んだ“追加質問”内容からが、この議会というのは面白くなるわけだ。

極端に言えば、追加質問がなければ、一般質問の議会を開催する意味は感じられない。

答弁に対して突っ込んだ追加質問がなけれな、役場のホームページなどに一般質問とその回答を掲載すればいいのだから。ただそれだけで済む。

議員は、事前にあらゆることを調査して、追加質問をしなければ、その役割も疑問に終わる。

加えて言うと、その追加質問に対して、答弁できない町長や課長であれば、役割に“熱”が入っていないと見なされても仕方がない。

「部下に任せている」という言い訳であれば、もはや課長や町長職の意味はない。

それだけ位の役職が公から与えられたわけだ。

できなければ、自身の課長や町長の役割について、再考したほうがいいだろう。

議員の詳細な追加質問と、それに対する役場側の詳細な答弁がなければ、議会の一般質問の場は意味がないと言っても過言ではない。

それが、議会の一般質問の傍聴席で思ったことだ。

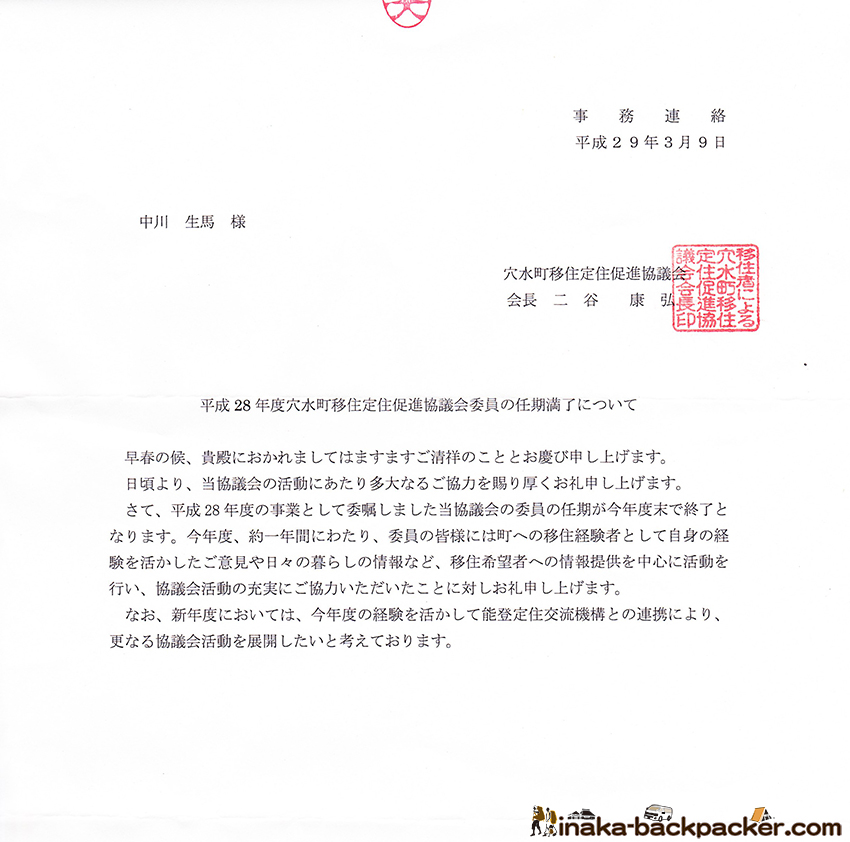

<< 焦点は穴水町移住定住促進協議会の活動 – 内閣府交付金 約1200万円と、うち委託金約700万円の使い道 >>

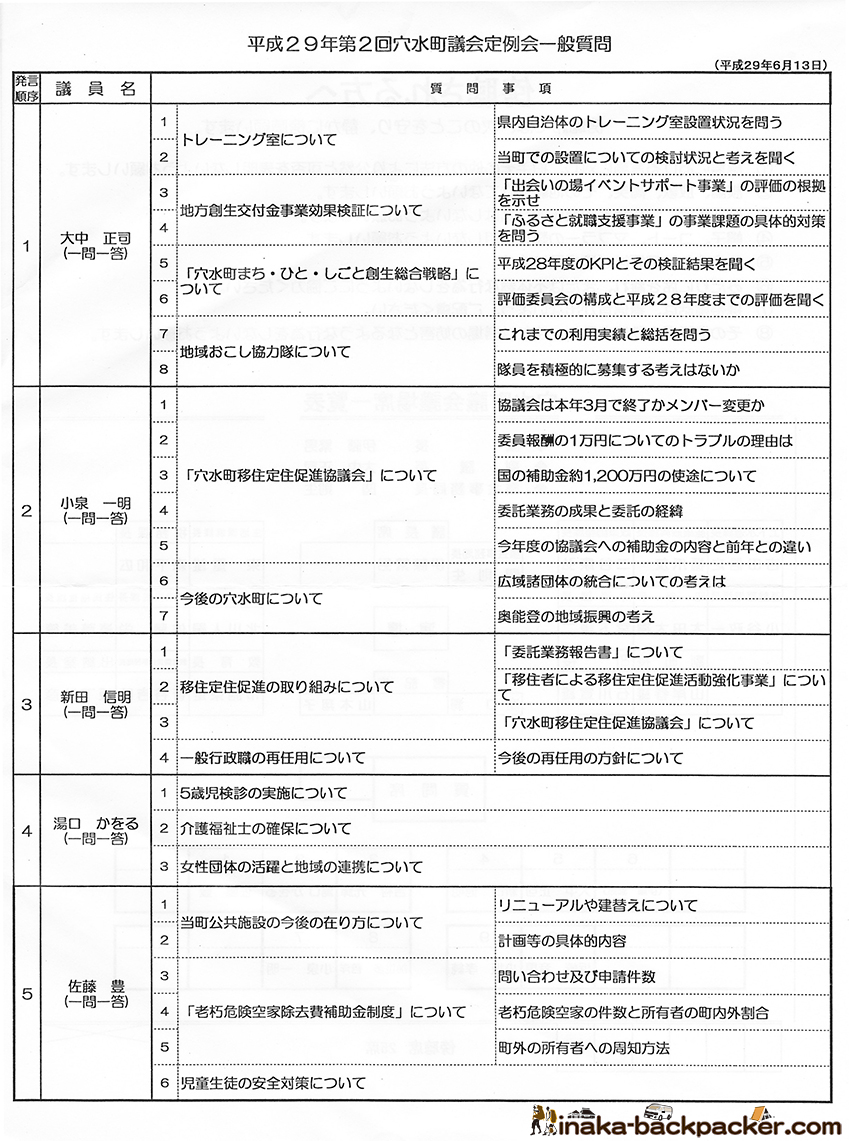

穴水町の議員数は10人だが、質問を挙げたのは5人。

今回の議会で、3人の議員から、穴水町移住定住協議会に関する質問があった。

何度も言うが、議員から質問があることについては、役場側はわかっている。答弁する場では、決まった回答を読み上げるだけ。回答の準備や、それを当日読み上げることは誰でもできること。

今回の議会に関して思ったことをほんの少し綴ろう。

移住定住協議会に関する一点目の質問は、「委託業務の報告内容について」だった。

質問に書かれているとおり、「報告書」という文言が入っている。

議員は、「この報告書には誤りと虚偽が多い」と、役場の担当課である政策調整課の課長に突っ込んだ質問をした。

追加質問のポイントは、報告書に記載された内容の細かいミスではなく、要するに「誤った内容が多すぎることから、活動内容を信用することができない。一部活動に関しては、現場検証したところ、活動をしていないということが発覚。きちんと報告内容について、政策調整課の課長は検証したのか?」という指摘だった。

だが、担当課長は、この質問に対して、「今、報告書が手元にないので、回答を控える」と答弁した。

そもそも、事前に、「報告書」や本協議会に関して質問があることをわかっておきながら、「報告書が手元にない」とはいかがなものか。

本来であれば、一連の資料を手元に準備すべきだろう。

また、その答弁に対して、議員が、「報告書が(担当課長の)手元にないようであれば、私の手元にある報告書を今貸しましょうか?」と親切伝えたのに、担当課長は断った。

政策調整課の課長は、協議会の“会長”だ。このプロジェクトには約1200万円という多額の予算がつけられている。それにもかかわらず、この回答では、心が入っていなさすぎではないだろうか?

また、この質問に対して、最初に手を挙げたのは町長である石川宣雄さんだった。

町長の石川さんは、「ここにいる課長全員、議員が質問する移住定住協議会に関する内容について把握していない。議員と担当課長のみが知っていること。ここにいる課長たち全員はなにを指摘しているのかわからない。それは委員会などの別の場で、質問すべきでは?」と、担当課長をかばうかのように発言した。

その発言は、要するに、こうも解釈できる。

「ここにいる各担当課の課長全員がわかっている内容しか議会では質問をしないでほしい」「穴水町移住定住協議会については、町長含めその他課の課長は把握していない」ということだ。

この町長の発言に関してだが、客観的に考えると…「では、なんのための追加質問?」としか思えなかった。

全ての議員が質問する内容のほとんどは、各プロジェクトを担当する各課の課長や町長に向けられた質問だ。

言い方を変え、極端に言えば、今回の移住定住促進協議会の内容を、基盤整備課や住民福祉課が把握しているわけがない。理由は単純で、今回のプロジェクトを担当していないからだ。

議員が、各課の担当課長に、担当しているプロジェクトに関して、質問するから一般質問の議会に意味がある。

今回の質問は政策調整課の課長への質問だったが、なぜ、そこで町長の石川さんが、そのような注意(?!)をしなければいけなかったのか、理解不能な発言だった。

この町長の発言対しては、議長が注意すべきだったとも思う。

次に感じた疑問は、町長は本件に関するプロジェクトの大きさをしっかり把握しているのだろうか?1200万円ものプロジェクトを町長が、把握していない…というのは、いかがなものだろうか?

人口8000人台の田舎/地方にとっては、桁外れの額1200万円以上の地方創生交付金/補助金だ。

町長が代わりに答弁しても良いぐらいの額なのかもしれない。

この交付金は全国民の税金から成り立っているわけだから、それだけ責任がある事業だと思う。

または、その1200万円を任された担当課の課長に、しっかりと答弁させるべきだ。

答弁できなければ、担当課長に対して、町長が怒ってもいいぐらいではないだろうか…とぼくは考える。

議会後、「まさか町長が、横から発言するとは、自分も思ってもいなかった」と、担当課長も驚いていた。

また、追加して言えば、議会の一般質問で、移住定住に関する質問が“多く”挙げられているのに、一般質問の前に、担当課長に「一体なにが起こっているのか?」と、町長は確認していなかったのだろうか?

ぼくが町長だったら、心配になって、議会開催事前に担当課長に聴き取り調査でもして、内容を確認・把握しておくだろう。町長に追加質問が“飛び火する可能性”も鑑みてだ。

今回 一般質問中、議長により、短時間の間で2回も10分の休憩に入った。

ぼくは今回の傍聴が初めてだったので、過去の議会の一般質問とは比較できないが、ほんの5〜10分の間で、2回の休憩は、前代未聞だったようだ。

コトの状況の大きさについて、しっかり把握しているか…疑問ばかり残る議会「一般質問」とその追加質問に対する役場側の答弁だった。

<< 関連質問では… >>

一連の一般質問と追加質問 終了後、一議員が「町内に住む影響力あるブロガー中川さんが移住定住協議会に関する内容を取り上げている。中川さんとの関係をなんとかしたほうが良い。また、報酬1万円に関して納得いっていない様子です。これについてどう思いますか?」などと最後に質問した。

ここで質問した一議員は、確かに、傍聴席にいたぼくに、「“今回の件”、納得いきましたか?」と聞いた。ぼくはその質問に対して、ストレートに「全く納得いっていませんよ」と回答した。

だが、ぼくが「全く納得いかなかった」内容とは、今回の一般質問や追加質問に対する、担当課長と町長の誠実性や責任感に欠けたと感じた答弁の内容や仕方に対してだった。

1万円に関しては、納得いっていないものの、終わったことなので、もはや、仕方ががないと諦めている。

<< ソーシャルメディアの影響力 – 小さな町はブログ、フェイスブック、ツイッターなどのSNSを有効活用すべき >>

今回、証拠録音含め報酬1万円に関する内容から始まり、もろもろの活動が不信になったことから、「冷静に考えるとありえない活動費用では?!」など、ブログ上でもろもろ記事を書いた。

一般質問で挙げられた質問は、この田舎バックパッカーのブログで取り上げた「穴水町移住定住促進協議会」に関する内容が大半だった。

自身のブログが影響力ある・なしの話しはともかくとして、議会の多くの質問内容の多くはブログがベースとなっていたと感じた。

今、インターネット上のブログ、フェイスブック、ツイッターなどのソーシャルメディアは一民主主義の大きなツールである。

それらソーシャルメディアは以前と比較すると、断然使いやすくなってもきている。

要するに、使い方次第で、一般住民一人一人の声を“直で”吸い上げられる道具なのだ。

特に小さな田舎/地方だからこそ、ソーシャルメディアはより効果的に使えるツールだということがわかるだろうか?

人口が少なければ、意見の収集も容易だ。

これらソーシャルメディアをうまく活用することで、役場は、ダイレクトで町民の意見をピックアップしやすくなり、あらゆる課題に素早く対応しやすくなる。町民は簡単かつダイレクトで、役場のトップに意見を発信することができる。

小さな町だからこそ、こういったソーシャルメディアの役割は重要で、民主主義の大きなツールの一つとなる。

議会の全内容については、来月、能越ケーブルテレビが放送する予定だ。

YouTubeでも閲覧可能となる。穴水町議会事務局のYouTubeのチャンネルはこちら。

|

穴水町役場 政策調整課の無責任な『報酬』発言 – バックパッカーが語る地方自治体のあるある?! その1 |

|

穴水町役場 政策調整課の無責任な『報酬』発言 – 地方自治体のあるある?! その2 |

|

穴水町役場 政策調整課の全面謝罪とその次は… – 実体験から語る地方自治体のあるある?! その3 |

|

穴水町役場『地方創生加速化交付金』1,250万円の行方は? 政策調整課とぶなの森の活動は一体?! – 地方自治体のあるある?! 最終話 |

●このブログ記事の内容に関する議会映像(追加:2017年8月7日)

2017年8月3日にようやく掲載された穴水町議会定例会の一般質問の映像。なんとなく、ぼくがブログで意見した内容の意味が分かるかと思うので、ぜひ、この映像も観てほしい。

穴水町移住定住に関するハイライト映像部分は以下:

● 37分32秒~(小泉議員)

● 1時間18分~(新田議員)

● 2時間32分~(関連質問)

|

お知らせ:『田舎バックパッカーハウス』をオープン!日本初の“住める駐車場” 能登半島にある小さな田舎町<石川県穴水町川尻>にシェアハウスとオフィス、コワーキングスペース、住める駐車場/車中泊スポット「バンライフ・ステーション」も! |

|

【お知らせ】牡蠣<かき>販売のサポート開始! 水揚げ直後の牡蠣<かき>があなたの手元に最速翌日届く!能登半島の“奥” 石川県穴水町岩車の牡蠣<かき>を購入!鮮度抜群なので、牡蠣ならではの臭みなし! |

この記事へのコメントはありません。