2010年12月15日(水)- ぼくら田舎バックパッカーは現在、人口約200人の高知県沖の島にいる。(前回のお話しはこちら)

だんだん、暗くなってきた。夜になると、島に実際、何人ぐらい住んでいるのかが、家からの明かりでよくわかる。

夕方ごろ、ぼくらは市原商店に向かい、知佳さんにお礼をしにいくと、知佳さんが、「今日は鍋ですよ。食べていきませんか?」と親切に誘ってくれた。

ぼくらは、市原さん家族と交流したかったので、なんのためらいもなく遠慮なしで、「いいんですか?!」と返答。

この夜、市原商店の市原さん家族に鍋をご馳走になり、初めてタビエビも食べさせてもらった。

小さな子どものタビエビをご馳走になったわけだが、タビエビの身はぎっしり詰まっていて肉厚で美味しい!

沖の島の何でも屋さん「市原商店」。市原さん夫妻は、25歳まで大阪にいたそうだ。子どもが産まれてから、両親がいた沖の島へ戻ってきた。

「都会で子どもを育てたくなかった」と話す。自身が育った田舎、島では自然の中で遊ぶことができる。

放課後の過ごし方も、都会とは全然違う。都会では、『塾』と呼ばれる『放課後教育施設』で、子どもが必死に勉強をしなければいけない。

「小学校や中学校後は、自由な時間“フリータイム”。子どもを自由に育てたいと思った。学校で学ぶだけで十分だ。親が勉強を押し付けるべきではない。大阪にはそんな環境がなかった」と話していた。

確かに、学校で勉強しているのに、なぜ『塾』へ通い、更に勉強をしなければいけないのか。学校の勉強教育に問題があり、それだけでは足りないのだろうか…

「もちろん勉強は重要」だが、「なぜ塾へ行くのか」もしくは「行かなければいけないのか」という根本的な疑問を親は考えて、子どもを塾へ行かせているのだろうか。

「周りの子どもが塾に行っている」から、行かせているだけだろうか。

子どもは、学校での勉強はもちろん、外で遊びまわることや自分が興味ある「あそび」をすることを両立させたほうが、「真面目」と「遊び」な考えや心をもち、自由な想像力が生まれていいのではないであろうか。

子どものころから、学校での勉強、学校後の塾での勉強だけで終わる生活スタイルでは、頭が固くなって、子どもが育ってしまわないだろうか。

また、沖の島では「みんながみんなを育てている」と言う。地域が助け合って育つ。親が子どもの面倒を見る面で、親は子どもを(ある程度)ほったらかしにしても問題ないのだ。

周りの人たちが面倒を見てくれる。市原家では、お父さんは漁業、お母さんは商店と民宿をしている。「人に甘える」と「自分にも甘えてくる」のだ。

みんなに支えられたから自分も地域に協力しようという志がうまれてくる。「地域の人にお世話になる」「情けは人のため」があたりまえの島社会。

それは、「人に迷惑をかけている」わけではないのだ。

市原さんは、昔から商店兼務で漁業をしていた。全盛期の1952~1953年(昭和27~28年)ごろ、沖の島には200世帯で3,200人、小学校には150人、中学校には110人いたそうだ。

日本の高度成長期に、沖の島や他田舎から、人が減り始めたそうだ。

田舎旅の理由をみんなに話す

市原さんは、「君みたいな考えをもち、それを行動にうつす人は珍しい。いや…もしかしたら同じような考えを持った人はおそらく沢山いるかもしれないが、会社生活から離れ、外に出る人はいないよ」と繰り返した。

「これまで、体をとりあえず動かせば、食っていけることはできた。今はそんな時代ではなくなってきている。今の時代、まずやりだしてみて、見込みを図り、自分にどんどん投資をすべきだ。なんでも大きな一歩をまず踏みだして、何かをやってみないと、何も始まらない」など、そんな熱い議論が交わされ始めた。

こんな田舎でも「何かしよう」と思えば、実現できる可能性は沢山ある。まず自分が始めなければ、何もうまれず、なにも向上しない。

都会は、ある意味、精神的にゆったりする環境だ。仕事がある。その波に乗ればいいだけなのだ。

ただ、それに乗ってしまえば、ある意味、プレッシャーがなく、刺激がない。普通に働けば、普通に収入がある。

しかし、「人生はそれだけではない」という考えもある。

他にも、遊びや家族との交流など沢山あると思う。

しかし、仕事は毎日の大半を占めている、生活の一部。「人生のほとんどを占めている」と言っても過言ではないかもしれない。それを毎日「のほほん」と過ごす…それでいいのだろうか。

ぼくは、それに耐えられず、都会から出たわけだ。耐えられない…というよりも、『自身の人生の流れを創るのは自分で、周りではない』のだ。

そんなこんななど、ぼくらはまだ田舎旅を始めたばかりで明確な回答はなかったが、市原さんとの会話は、ぼくらの今後を考えさせられるような方向へと発展していった。

そんな中、閉店していた市原商店に買い物をしにきた若い釣り人がいた。

沖の島にグレ(めじな)を釣りに来たらしい。彼は今日、沖の島に来たが、まだグレを釣れてない。グレはそんな簡単に釣れる魚ではないそうだ。

彼は商店にビールを買いに来たところだったが、フレンドリーなお父さんが「よかったら一緒に飲んでけばいいよ」と、ぼくらの飲み会に、飛び入り参加することになった。

彼は「ん?ん?いいの?」的な感じできょろきょろして椅子に座り、飲みが始まると少しずつぼくらと会話を始めたのだった。

市原さんのご飯は本当に美味しかったが、それ以上に市原さん家族との夕べは、ぼくらにとっておもしろく、考えさせられる面がたくさんあった。(続きはこちら)

<前回のストーリー『day 51 高知県 『沖の島』散策 ~市原知佳さんが働く「あったかふれあいセンター」へ~』>

<次回のストーリー 『day 52 高知県 沖の島の『赤い有名人』1 ~ 自己ブランドを構築する荒木健吉さん ~』>

ブログ村ランキング参加中!クリックをお願いします!

Please click below icon for a blog ranking

こちらクリックを!

|

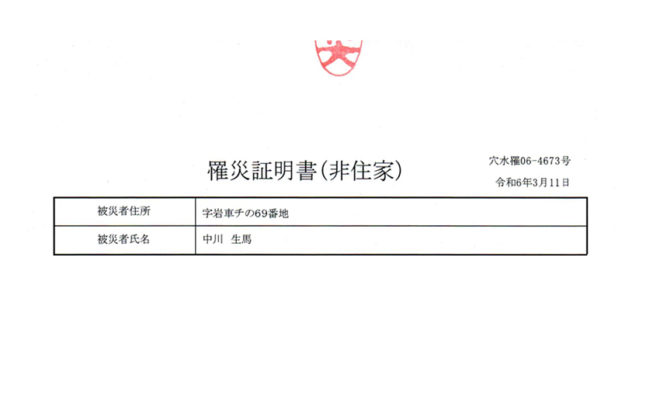

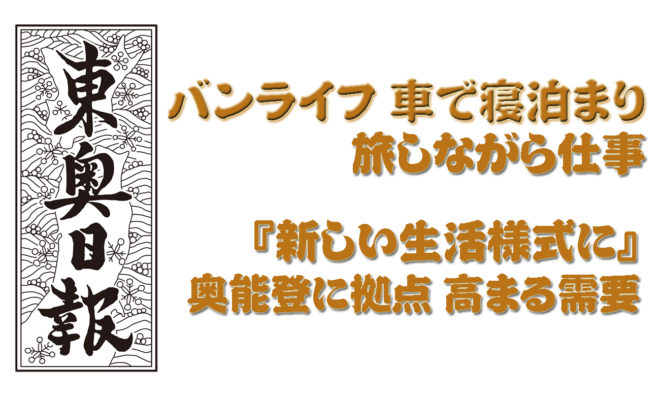

お知らせ:能登半島にある小さな田舎町<石川県穴水町>にシェアハウス、コワーキングスペース、バンライフ・ステーションなど多目的・多用途の家『田舎バックパッカーハウス』をオープンしました! |

この記事へのコメントはありません。